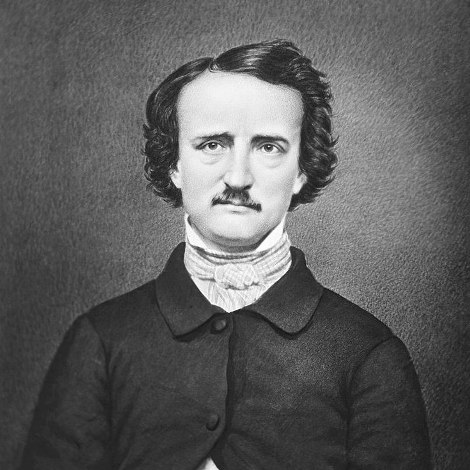

Великий писатель и вместе с тем — парадокс — по любым меркам довольно средний прозаик, уроженец Бостона Эдгар Аллан По (1809 — 1849) был кем-то вроде композитора от литературы, музыка которого не поддается прямой исполнительской интерпретации, что роднит его с Джоном Колтрейном, американским музыкантом ХХ века, также прожившим сорок лет. Одно из последних поэтических произведений По, поэма «Эврика», на уровне формы вступающая в противоречие со всеми стихами, которые он писал прежде, и сюита Колтрейна «A Love Supreme», также созданная сравнительно незадолго до смерти — и уводящая слушателя за все мыслимые границы фри-джаза (хотя, казалось бы, у этого направления нет как таковых границ), выросли из одного и того же импульса, стали результатом граничащего с одержимостью поиска, стремления, насколько это вообще возможно, приблизиться к первоначалу всего сущего.

В любом тексте Эдгара По, будь то рассказ, стихотворение или даже критическая статья, как правило, первостепенны звук, дикция, отчего голос автора при любом, даже самом технически совершенном переводе неизбежно блекнет, а то и вовсе теряется. Колтрейн вводил в чисто инструментальную сюиту элементы речи, По создавал поэзию и прозу по принципу симфонической, реже — ансамблевой музыки.

Герои в рассказах Эдгара По

По-прозаик не пытается ни сотрудничать, ни тем более соперничать с Богом, будто бы приняв как данность, что любая попытка вывести живого человека на печатной странице изначально обречена на провал. Создаваемые им персонажи в подавляющем большинстве лишены характерных особенностей, на них не влияет ни современный автору, ни исторический контекст (или даже больше — герой как бы вычтен из контекста); образ чаще всего размыт, неконкретен — не столько герой, сколько идея героя, энигма, аватар.

Взять, например, рассказ «Бочонок амонтильядо»: чем так обидел одержимого местью главного героя несчастный Фортунато, которого теперь ждет страшная, мучительная смерть — быть похороненным заживо? Этого никто никогда не узнает; можно сколь угодно защищать автора, утверждая, что белые пятна якобы обеспечивают пространство для трактовки (что начиналось как триллер, оборачивается кошмаром), однако трактовка предполагает сотворчество — авторский текст должен перейти в безраздельную собственность читателя, здесь же этого не происходит, нас попросту не подпускают к разворачивающейся истории: «подключение» читателя происходит лишь в самом конце, когда герой вскользь бросает фразу, придающую тексту дополнительное измерение, однако после у нас остается лишь пять предложений, одно из них — на латыни.

Трактовка предполагает сотворчество — авторский текст должен перейти в безраздельную собственность читателя, здесь же этого не происходит, нас попросту не подпускают к разворачивающейся истории.

Читайте также

Избыточность стиля: люди, львы, орлы и куропатки…

То же касается стиля. Взять, к примеру, «Колодец и маятник» — как и большинство прозаических текстов По, этот рассказ написан от первого лица (на сей раз к смерти приговорен не мнимый антагонист, а центральный персонаж, брошенный испанскими инквизиторами в темницу); это не столько монолог, сколько поток сознания, до того густой, что продраться даже сквозь первый абзац, примерно в страницу длиной, современному читателю практически невозможно; не столько проза, сколько музейный раритет, дающий представление о том, как выглядела литература в одном из ее ярких проявлений двести лет назад: «Сначала они [свечи в зале суда. — Прим. С. К.] показались мне символами милосердия, белыми, стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти; но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи, ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами, и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как, должно быть, сладок могильный покой».

Это не столько монолог, сколько поток сознания, до того густой, что продраться даже сквозь первый абзац, примерно в страницу длиной, современному читателю практически невозможно

Читайте также

А вот классический отрывок из «Низвержения в Мальстрем», исповеди выжившего в кораблекрушении: «Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти».

Во всем присутствует треплевская избыточность, которую Чехов грустно высмеивал в «Чайке»: люди, львы, орлы, куропатки, а в придачу — трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе.

Наиболее убедительные персонажи, составляющие в наследии По безусловное исключение, — те, на которых он вольно или невольно проецирует самого себя: в этом смысле, например, «Лягушонок», хотя и на весьма неочевидный манер, перекликается с программным платоновским «Юшкой». Голос рассказчика в «Овальном портрете» — опять же, во многом голос самого По, хотя, если вдуматься, это не столько рассказ, сколько псалом — смесь оды, мольбы и воя, лишь прикрывающихся художественным вымыслом. Этот коротенький, чуть больше двух страниц, текст вобрал в себя и боль писателя от потери жены, и невозможность противиться собственному дару, и преклонение перед силой, орудием которой он сам себя ощущает.

Этот коротенький, чуть больше двух страниц, текст вобрал в себя и боль писателя от потери жены, и невозможность противиться собственному дару, и преклонение перед силой, орудием которой он сам себя ощущает.

Читайте также

Однако если посмотреть на прозу По, применив несколько иную оптику, каждая избыточная деталь, любая помарка или же длиннота внезапно обретают неожиданный смысл. Потому что на самом деле он пишет поверх формы — она для него не средство, не орудие, а что-то вроде обломка, за который цепляется потерпевший кораблекрушение, чтобы не утонуть; человеку нужна иллюзия баланса, иллюзия опоры. Если в этом смысле сравнивать По с авторами, на которых он в той или иной степени повлиял (подробнее об этом чуть позже), то для Стивенсона форма — корабль, для Мелвилла — шлюпка, для самого же По — обломок мачты.

Эдгар По и мировая культура

Из его произведений, оказавших наибольшее влияние на последующие поколения литераторов, первым стоит отметить «Сообщение Артура Гордона Пима» — протоприключенческий роман, в котором описывается полное опасностей путешествие к Южному полюсу. Именно этой книге, на мой субъективный взгляд, наследуют Мелвилл (в посвященном Натаниэлю Готорну «Моби Дике» есть прямые параллели с «Гордоном Пимом» — взять хотя бы тот факт, что действие обеих книг начинается на острове Нантакет), Стивенсон (часть атмосферы «Острова сокровищ» и «Похищенного» он в буквальном смысле позаимствовал у По — впрочем, гениально преобразовав), а также, например, Жюль Верн, выпустивший в 1897 году роман «Ледяной сфинкс», который изначально задумывался им как прямое продолжение «Гордона Пима».

Предвосхищая знаменитый афоризм Жана Кокто о том, что «кино изображает смерть за работой», По как бы говорит, что, по сути, любое искусство — это воплощенная смерть за работой.

Читайте также

Из упомянутого ранее «Овального портрета» — рассказа о губительной (в буквальном смысле) силе искусства — вырос уайльдовский «Портрет Дориана Грея». Предвосхищая знаменитый афоризм Жана Кокто о том, что «кино изображает смерть за работой», По как бы говорит, что, по сути, любое искусство — это воплощенная смерть за работой. К слову, о кино. Отголоски рассказа «Морелла», истории о переселении душ, явно слышны в фильме ужасов Ари Астера «Реинкарнация» (2018). Мультфильм Тима Бертона «Винсент» (1982) фактически вырос из финальных строк стихотворения «Ворон», а Винсент Прайс, читающий там закадровый текст, в свое время сыграл одну из главных ролей в «Историях ужасов» (1962) Роджера Кормана — полуторачасовом оммаже Эдгару По, возможно, самом известном фильме, снятом по его произведениям.

«Ритмизованная красота» поэтического текста

Тяготение По к поэзии, вероятнее всего, было отчасти обусловлено тем, что он считал ее наименее вредоносным из искусств — «ритмизованной красотой». Поэтический текст, согласно Эдгару По, является произведением музыкальным в не меньшей степени, чем литературным, и должен сообщать, по крайней мере… нечто — абсолютно любому читателю, даже тому, который не владеет языком оригинала. В этом смысле переводить стихи По — все равно что пытаться напеть, например, Вторую симфонию Рахманинова тому, кто не имеет возможности послушать ее живьем или хотя бы в записи. Тот же «Ворон», диалог говорящей птицы и убитого горем молодого человека, неспособного справиться с потерей возлюбленной (утрата возлюбленной, согласно По, один из основных мотивов поэзии вообще), неоднократно переводившийся на русский язык, с одной стороны, дает отечественному читателю представление о содержании, но с другой — неизбежно уводит в противоположную от автора сторону.

Поэтический текст, согласно Эдгару По, является произведением музыкальным в не меньшей степени, чем литературным, и должен сообщать, по крайней мере… нечто — абсолютно любому читателю, даже тому, который не владеет языком оригинала.

Читайте также

В случае с «Колоколами», стихотворением уже чисто звукоподражательным, русскому читателю на помощь приходит Сергей Рахманинов: его одноименная симфоническая поэма, написанная на бальмонтовский перевод стихотворения The Bells, посредством звука возвращает слушателю то, что было вложено автором в оригинал; вытягивает из стихов их первоначальное звучание выразительными средствами симфонической музыки.

Завершение литературного пути: поэма «Эврика»

Тем сильнее, учитывая все вышесказанное, поражает воображение еще один текст, без которого невозможен разговор об Эдгаре Аллане По, — та самая поэма «Эврика», написанная им в конце жизни и в некотором смысле ставшая не то эпилогом, не то новым началом и вместе с тем окончательным логическим завершением его литературного пути, ставящая под вопрос и оставляющая без ответа абсолютно все, что он в течение жизни говорил и писал о поэзии — а также за что боролся как поэт.

По сути, это объемное эссе, научно-популярное размышление, которое сам автор называл именно поэмой в прозе и которое наследует всем основным поэтическим темам в мировой литературе, начиная от античности, всем основным научным и теологическим идеям о происхождении материального и духовного мира — и в некотором смысле становится предтечей теории относительности: «Всякий закон природы, — пишет По, — всецело зависит от всех остальных ее законов».

Каждый писатель мечтает возвести собор из живого пламени. Каждый писатель знает: как бы ты ни старался, все, что ты делаешь, однажды станет золой. Но свет так и будет блуждать меж галактик, пока есть то, что способно его отражать; пока есть те, кто способен его различить — и в ком он будет отражаться.